この記事は Type-C 端子を中心にしてそれに付帯する色々な規格、仕様について徹底的に分かりやすく解説しています。

内容は以下のようなもの。

- USB Type-C とは?

- Type-C のオルタネートモードの仕組み、種類

- Type-C と Thunderbolt 3 の関係

図解などのイラストや写真をふんだんに使って、本当に分かりづらい USB Type-C まわりの理解を全力でお助けしています!

Type-C に関連する内容はおよそ全て詰め込んだと思っているので、この記事の内容さえマスターしておけば今後しばらくは問題はないでしょう。

Type-C 系は本当にややこしいので体系的に解説された資料も少ないです。この記事がお役に立てれば!

また、本記事は USB コンプリートガイド記事 の第2章に位置するもので、USB に関するその他の解説などを読みたい場合はそちらへ戻って参照することも可能です。

以下、最初に挙げたように

- USB Type-C の概要

- オルタネートの仕組みや種類について

- Type-C と Thunderbolt 3 の関係について

の3本立てで解説していきます。

1.USB Type-C とは?

Type-C とは、2014 年に発表されたこれまでにない新型の USB 端子のこと。仕様書はこちら。

- それまで混乱を極めていた USB 端子や規格をいい加減統一させたい

- Apple が先に出した Lightning コネクタのリバーシブル仕様などにおくれを取っていた

などの背景を持っての登場でした。ちなみに Apple は Type-C のことを「USB-C」と呼んでいますが同じもののことです。

発表されたのは 2014 年なものの、実際に僕らが市場で目にするようになったのはその少し後でした。その頃はちょうど USB 3.0 が世間に浸透し始め、かつ USB 3.1 が発表されて少し経ったタイミングだったんです。だから「Type-C = USB 3.0/USB 3.1」のようなイメージが先行して広まってしまったんでしょうね。

USB 2.0 へのサポートも発表され、今でも多く使われています。スマホの Type-C 端子も実は USB 2.0 のものは多く、見た目だけでは判別できないので十分注意してください。

その他大きな特徴と概要について、次からで説明していきます。ここは4点です。

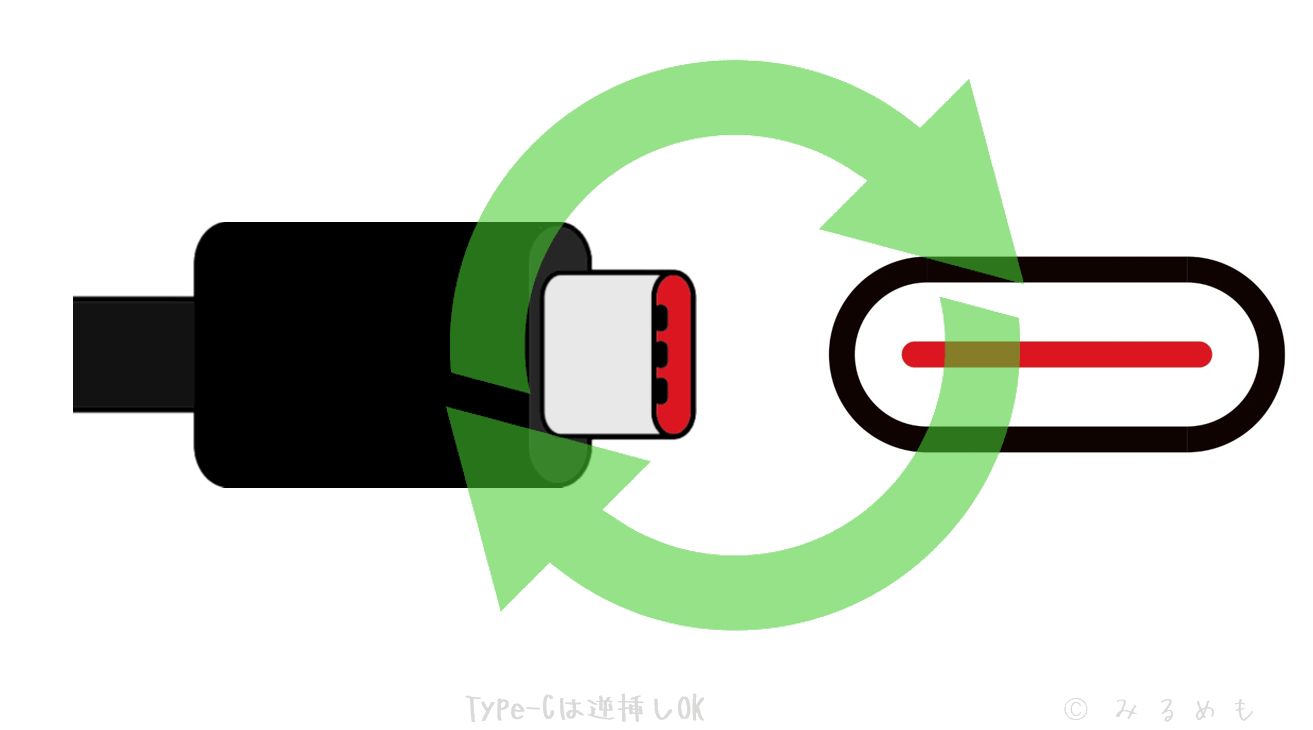

1.逆挿し可能

まず第一にユーザビリティがアップした点といえばこれですね。Type-C 端子では表と裏どちらを上にしても挿さるようになりました。

特に Micro-B は逆に挿し込もうとしてガリガリやってた人、多いのでは?笑

Micro-B に関しては僕もよく間違えてました…。

Apple の Lightning コネクタを最も意識したであろうポイントはやはりこのリバーシブル仕様だと言われていました。しかし後出しなのに全世界基準にまで上り詰めるあたり、さすがは USB といったところでしょうか。

ちなみに、逆挿し可能と言いつつも実は裏表はあります。USB の仕様書にはピンアサインも定義されていて、それを見ると上下での違いが分かります。

この上下の違いによってどちらへ給電するかの判断が可能になるので(実際にはオスのピンを見てます)、「実は USB PD(Power Delivery) の利用のためにはリバーシブルコネクタがとても役立っていた」ということが分かりますね。素敵!

2.親子の概念がなくなった

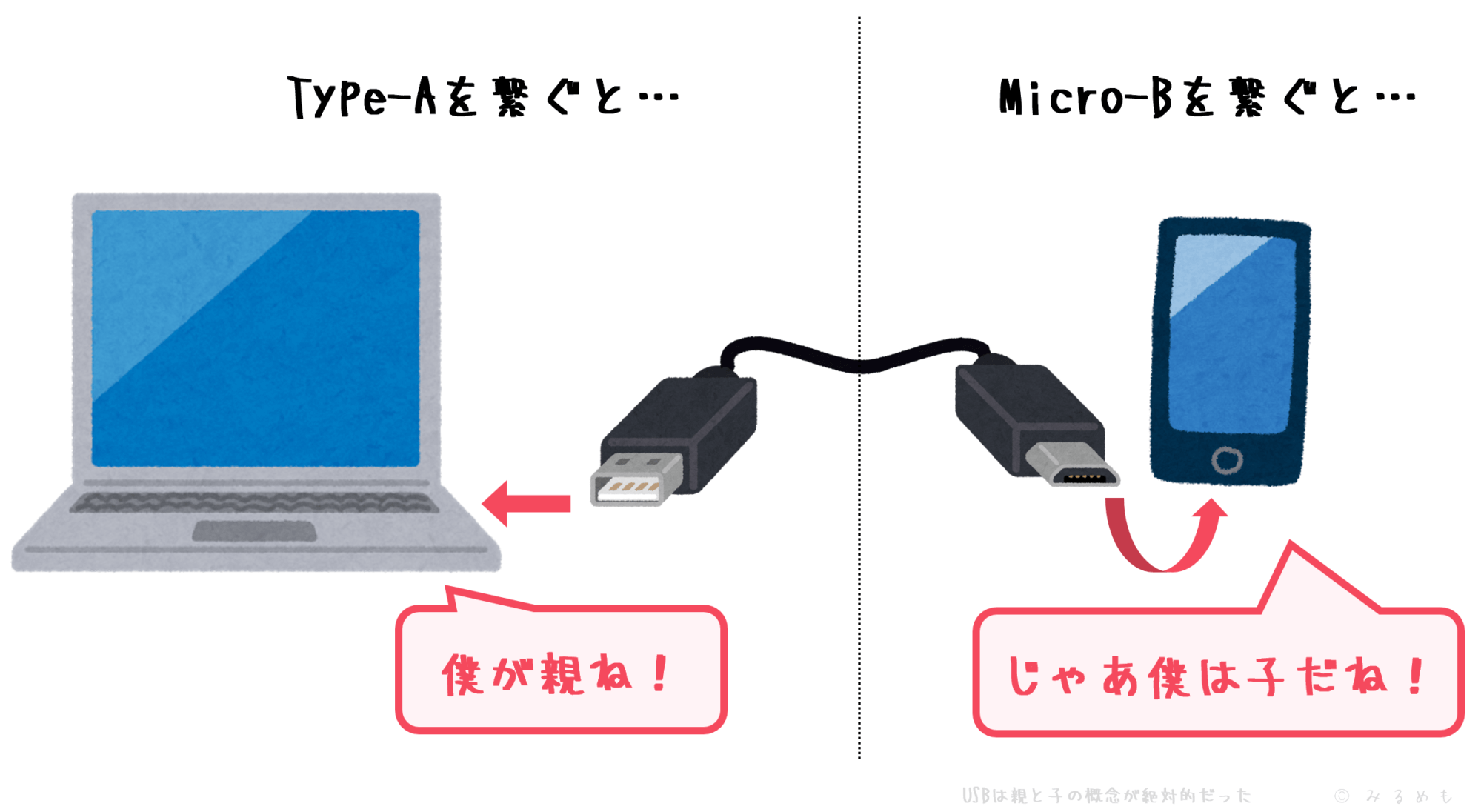

もともとの USB インターフェースは「PC と様々な機器を繋ぐもの」という規格なので、必ず「ホスト(親)と周辺機器(子)という関係を明確にする」という仕様がありました。

これはとても大事なポイント。

基本的には Type-A を挿した側が親と判断され、もう一方が強制的に子になってしまうのがそれまでの USB でした。だから「スマホにマウスを繋ぐ」とか「デジカメと USB メモリを繋ぐ」とかは基本的にできなかったんですね(「USB On-The-Go」が当たり前になってからはその限りではありません、詳しくは USB コンプリートガイド記事 の末尾で)。

で、「物理的には挿し込めたのにデータの送受信方向は勝手に決められちゃう!」のような問題を解決してくれたのが Type-C だった、というわけです。

この仕様は Type-C に関係する他の大きな要素、つまり

- USB PD(Power Delivery)

- オルタネートモード

などのための大切な基盤にもなっています。

それぞれ

- 子から親への給電が可能

- 子からの映像出力が可能

のような感じですね。

3.USB 以外の信号も流せるようになった

これまでの USB 規格は、当然 USB の信号しか流せませんでした。

ところが、Type-C では USB の通信も維持しつつ、映像など全然関係のない別の信号もやりとりできるようになりました。

以前の端子よりピン数や通信レーン数が増えたおかげで、このような恩恵を与れるようになっているんですね。

これらは USB を「拡張」して通信しています。なのでその「拡張」された通信のことを「オルタネートモード」と呼ぶんです。ほら、知っている言葉が出てきましたね!

オルタネートモードについては、今読んでいただいている「Type-C とは?」の次の節でどうぞ。

ところで、「通信レーン数」という言葉がこの記事では初登場なのでちょっと Tips 的な話を。

USB 規格と端子の解説記事 の USB 3.2 の項で、「USB 3.2 Gen◯x2 の 2 の部分は通信に使うレーン数を表している」という話をしています。

「3.2 が登場するまでは 1 本しかなかったので、純粋な USB 3.2 のものは後ろの数字が全て 2 になっている」ともお話しました。

通信レーンの本数を増やすには、当然ハード側の対応が必要です。ケーブルやコネクタが物理的に進化してくれないと本数は増えないということ。当然ですね。

話を Type-C に戻しましょう。

Type-C 端子になって、そのピン数や通信レーン数は一気に増えました。

あれ?

ということは、通信レーン数が増えた Type-C だから「USB 3.2 Gen◯x2」のような高速通信が実現したということでしょうか?

その通りなんです!!

Type-C は今までメインで使っていた高速な(USB 用の)通信レーンを2つ分持っています。それが表れているのが「USB 3.2 Gen◯x2」の 2。

だから USB 3.2 と USB4 には対応端子が Type-C しかないということだったんですね。

スッキリしましたね~!

だいぶ USB について理解が深まってきた感じがしませんか?

4.USB PD(Power Delivery) が使える

特徴その4。最後です。

Type-C は新たに「USB PD(Power Delivery)」という電源に関する規格をサポートしました(USB PD だけは実は先に定義されていたので、厳密には Type-C の中に含まれている規格というわけではないことに留意してください)。

100W という大電力を USB ケーブル1本で賄えるようになったのはまさに革新的です。

100W がどれくらいすごい数字かは 別の記事 でゆっくり解説するとして、簡単に比較を言っておくと、Type-C 登場までの USB での最大供給電力はたったの 7.5W でした。実に 13 倍。

なお、前述したように「親と子の方向を自由に切り替えられる」という仕様と密接な関わりがあります(「USB PD 単体でも好きな方向に充電できる」と理解しておくのがおすすめ)。

USB PD に関しては「充電や電圧に関する内容」ということで本記事ではなく下記の記事で詳しく解説しています。

以上が USB Type-C の概要でした!

次からはいよいよ「オルタネートモード」についての説明。

2.Type-C のオルタネートモードとは

最近の USB 事情をややこしくしているのはこの辺りから。

そもそも名前すら聞いたことがない方がほとんどかとも思います。その名も「オルタネートモード」。

名前の呼び方は

- Alt Mode(オルトモード)

- Alternative Mode(オルタネイティヴモード)

など色々揺れがありますが、どれも一緒のことを指してます。

で。

オルタネートモードとは USB の通信以外にも色んな信号をやり取りできるようにする機能のことです。

Type-C 端子が持つ 24 ピンのうち 10 ピン分をおすそ分けしてもらって上手く活用します。そうすることで、USB の通信を維持したまま他の信号を流せるようになるという機能です。

このあとは、以下3つに分けてオルタネートモードを解説していきます。

- オルタネートモードの詳しい仕組み

- オルタネートモードの使用環境について

- オルタネートモードで使える信号の種類

1.もうちょっと詳しい「オルタネートモードの仕組み」

オルタネートモードの仕組みについてもう少し具体的に説明してみます。ちょっと細かい話ですけど、根幹の理解がしやすくなる重要なポイントです。

オルタネートモードの最も大きな特徴は「USB の通信を維持したまま他の信号もやり取りできる」という部分です。

そのためには、今まで USB の通信に使用していた線をそのままオルタネートモードに使ってしまっては台無しです。通信できるラインは限られてますからね。

そこで Type-C の出番です。

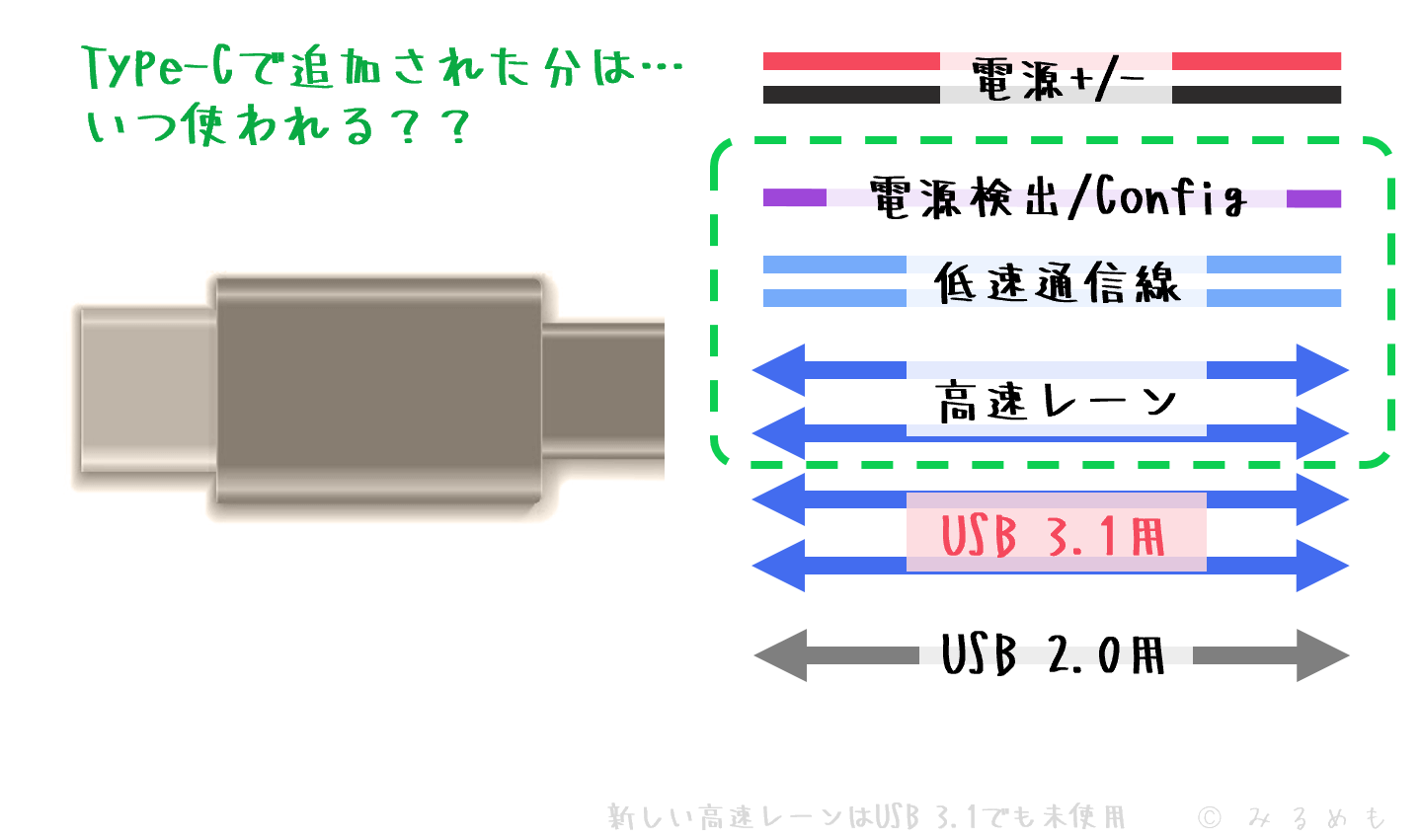

「Type-C では高速通信用のレーンが一気に増えた」と上でお話しました。ここがポイント。

あれ、高速通信用の信号線が4本(2レーン)もありますね。めっちゃ増えてます。

そうなると、「その増えた線で USB 通信もしてるんでしょ?」と思いますよね?

いいえ、実は違います。

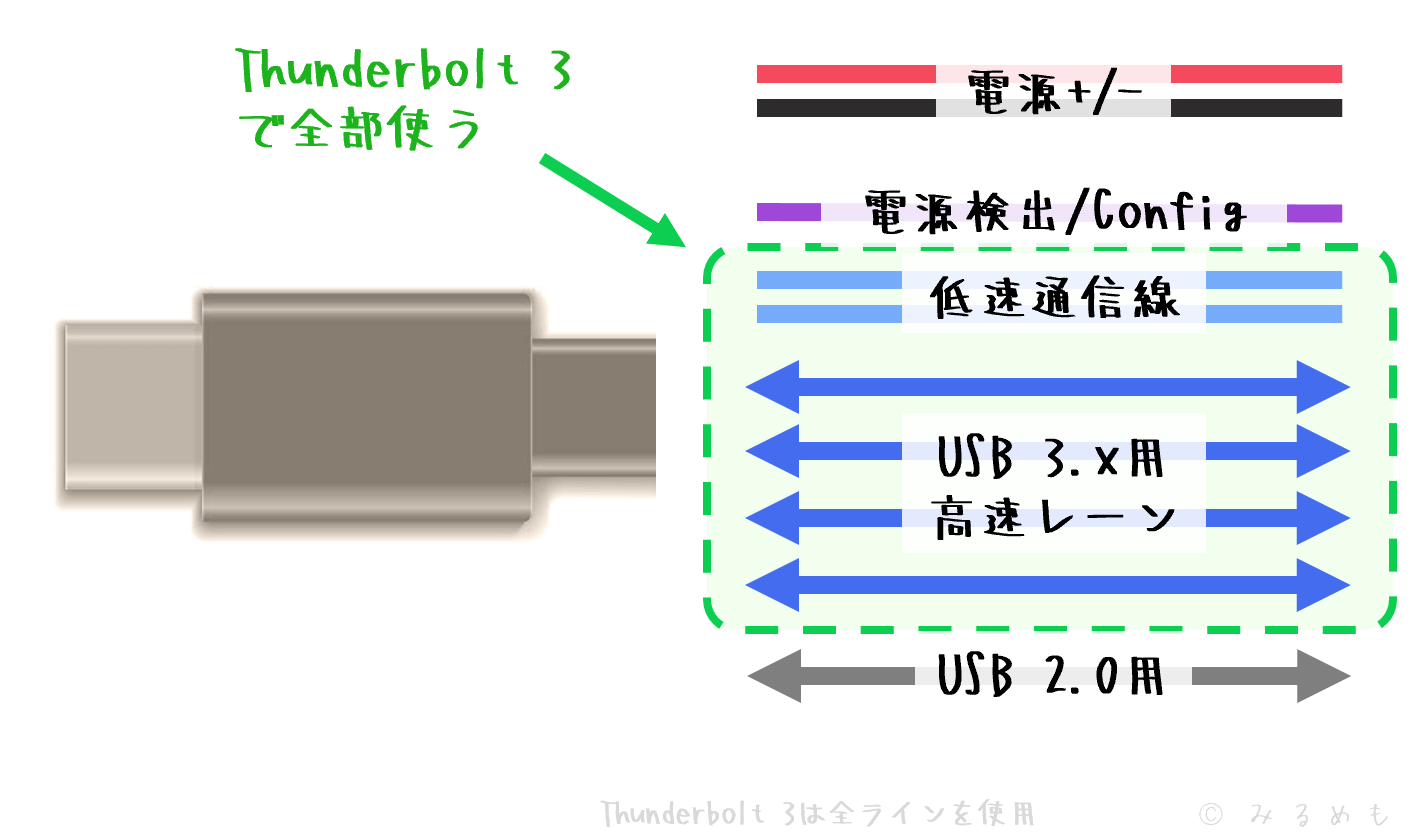

Type-C の中に新たに増えた高速の通信レーン(2本分)は、USB 3.1 の通信でさえ使われてはいません。

USB 3.1 までの全ての USB 用通信は、これまでのケーブルにも存在していた「高速通信用レーン×2」で賄えます。

これが「USB 3.1 が USB 3.0 を内包している」という要素を意味する1つであり、さらには「Type-C ではない従来の USB 3.0 ケーブル(Type-A など)でも USB 3.1 の通信が可能である」ゆえんです。

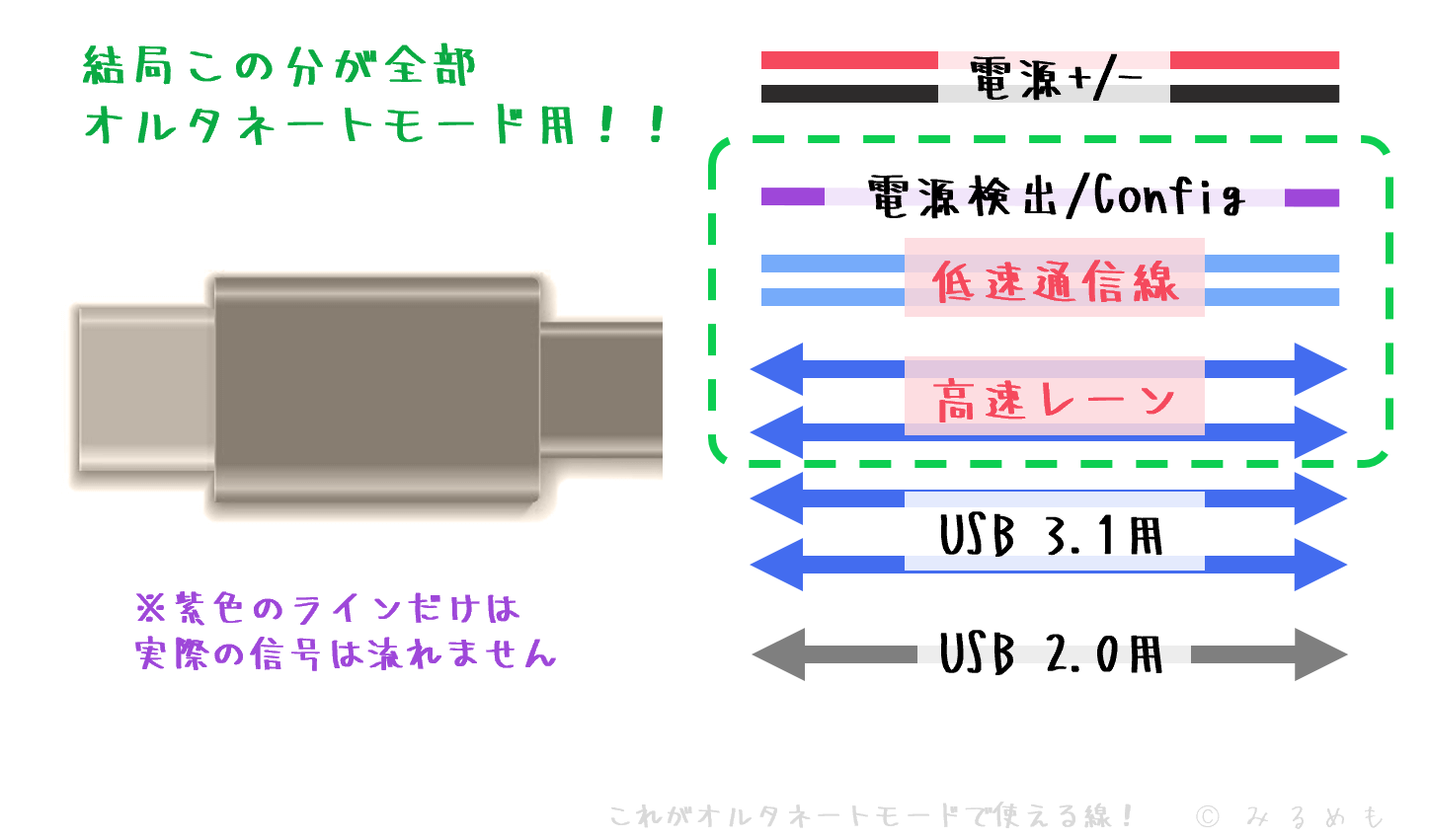

そして、このときに余った高速通信用のレーン 2 対(と低速通信線 2 本)を使うのがオルタネートモードというわけです!

いっぱい使えますね~。

「ピン数」と「レーン数」は直接関係がないので、「おすそ分けが 10 ピン」と言っていたのとレーン数が合わないのは疑問に思わなくて大丈夫です。そういうものだと思って OK。

しかもしかも、「USB 3.2 Gen◯x2」の 2 で、通信レーン数はちゃんと「2」と表現されていますよね。Type-C では高速通信用のレーンが 4 対あるにも関わらず、「USB 自体の通信は 2 レーンである」という仕様がちゃんと書かれていたわけです。

どうでしょう!色んなものが繋がってきましたね!

2.オルタネートモードの使用環境について

使用環境について。

「オルタネートモードの利用条件」のような感じでここは1つまとめてみましょう。

ややっこしい部分なので、比較的分かりやすい部分を抜粋しそれを図でまとめたものをメインに説明していきます。

まずは USB 規格との関係について。

これは「オルタネートモードと同時使用できる USB 通信は何なのか」を表している図です。

細かい説明を全部しているとキリがないですが、特に注意したいのはオルタネートモード利用中の USB 通信は USB 2.0 になることもあるという点です。

例えば、DisplayPort は

- フルHD(1920x1080) 60Hz(2台まで)

- 4K 30Hz

までなら映像を出力しながら USB 3.0/3.1 で通信可能ですが、

- 4K 60Hz

での出力だと USB 2.0 での通信になってしまうという感じ。

とはいえ、実利用上でこんなに込み入ったシーンに遭遇することはほぼないだろうから覚えておく必要はないと思います。

それと「USB 3.2 の通信+オルタネートモード」の併用というのもムリです。

USB 3.2 では Type-C で追加された高速通信レーンの全てを USB の通信に充てているため、オルタネートモードが利用できるスキはありません。

誤解しやすいですが、「USB 3.2 のケーブルで映像の出力などのオルタネートモード自体は利用可能」です。USB の通信速度(規格/バージョン)が下がるだけ、ということ!

通信規格に関しては上記のような感じで、もうひとつやっかいなのが残っています。

それは対応ケーブルについて。

こちらもまずはまとめた図を見てみてください。

ポイントは2つ。

- アクティブケーブルとパッシブケーブル

- ケーブルの長さ

この2つは密接に関わり合っていて、特に超高速な通信ができるかどうかの分かれ目になるものと思っておくと良いでしょう。ゆえに Thunderbolt 3 がメインで関わってくる要素になります。

「アクティブケーブル」と「パッシブケーブル」という言葉、あまり聞き覚えがないかもしれませんがこの辺りについて調べ物をしているとよく出会う名称なはずです。

USB に限った概念ではなく、通信の技術用語ではよく見られる言葉です。

- アクティブ:能動的、自分から動作を起こす

- パッシブ :受動的、まわりからの動作を待つ

というニュアンスですが、今回は「オルタネートモードを使いたいときは基本的にパッシブケーブルじゃないとダメ」と覚えられれば十分です。

信号を流す対象が通信前に分かっていないと、上図で示したようなアクティブケーブルとしての役割(ノイズ補正など)を果たせないため、オルタネートモードの性質上必ずパッシブでの通信が必要になる、という理屈です。これなら覚えやすいですね。

ただし、意識的にアクティブケーブルを買おうとしない限り誤ってアクティブケーブルを掴んでしまう恐れはほぼないので安心してください。

アクティブケーブルの製品例。

「Thunderbolt 3 専用」などの表記が目立ちますし、そもそも信じらんないほど高いですもんね。

ただしパッシブ通信ではノイズ補正などをしない分、ケーブルの長さを短くするよう要求されてしまいます。だから Type-C ケーブルって 1m とか短い仕様が多いんですね!

ちなみにアクティブケーブルと言えばこれまでは「Thunderbolt 3 用のもの」というニュアンスで通っていましたが、USB 3.2 発表後は USB としてのアクティブケーブル(Type-C ケーブル)も存在しているようです(現物未確認)。

ごちゃごちゃしていて難しい部分でしたが、最後に大事な点を。

USB 2.0 にしか対応していない Type-C ケーブルではオルタネートモードは使用できないので注意してください。USB 2.0 時代には高速な信号線が 1 本もなかったのだから当然ですよね。

なお、USB PD など充電系の仕様だけならば USB 2.0 でも利用は可能です。

3.オルタネートモードで利用できる信号の種類

さて、最後に「実際にオルタネートモードで使える信号にはどのようなものがあるのか?」を見てオルタネートモードの説明を終えましょう。

扱える信号は下記の5つです。

- DisplayPort

- HDMI

- MHL

- Thunderbolt

- VirtualLink

今のところこの5つしか世界に存在していないわけではなくて(たぶん)、実際には「USB 側が要求するフォーマットに従っていさえすればどんな信号でもオルタネートモードとして使用可能である」とされています。

現状で実利用されているのは上記の5つに留まっているという意味です(実際にはこの中でも DisplayPort と Thunderbolt の2つ程度ですが)。

このように「色んな信号を同じ USB Type-C 端子1つで流せる」となってくるとさらにカオスになってしまうため、USB の規格団体はオルタネートモードに対応する開発をしているメーカーに対して「端子付近にしっかりとラベルで明示してね」と求めています。

これはあくまでも「オルタネートモードではなくて DisplayPort(に対応したオルタネートモード)」という意味で示されるマークですが、とにかくこういうラベルのことです。このあとにもいくつかご紹介します。

相変わらずちゃんと示されていないことも多いので気をつけましょう。

それにしてもこの DisplayPort のマーク、たった1つの意匠で「D」も「P」も示す、なんて素敵なんでしょう!秀逸!

よく勘違いされますが USB PD とオルタネートモードは全く関係ありません。互いは独立した仕様なので、それぞれの規格対応に依存関係はありません。

※さらにやっかいなことを言いますが、今言ったことは厳密には間違いです。実はオルタネートモードの利用のために USB PD で定義された仕様による処理が必要なため、お互いの関連は"ある"んです。しかしこれは開発側などエンジニアにしか必要のない情報のため、一般的には「USB PD とオルタネートモードは一切別のもの」という理解で良いと思います。

参考→USB Type-C の概要 - Microchip Technology

では、次から「オルタネートモードで流せる主な5つの信号について」の解説です。

映像:DisplayPort

| 仕様公表 | 2014年9月 |

| 対応バージョン | DisplayPort 1.3以降 |

| 関連アイコン | |

| 仕様書/プレスリリース | www.displayport.org |

オルタネートモードで最も使われているのはおそらく DisplayPort でしょう。

今でこそこれら USB との関わりが出てきたのでそれなりに名前も知られるところとなりましたが、少し前までは多くの方はほぼ知らない感じだったのでは。一般ユースでの実力的には HDMI と双璧レベルですが、いかんせんインターフェースが流行していませんでした。

ただし、ことオルタネートモードに限り映像の通信という観点では HDMI を遥かに凌駕しています。

現状出せるスペックは、最新バージョン 2.0 だと

- 8K 60Hz

- 5K 60Hz

- 4K 120Hz

のようになっています(ソース)。しかも特定の条件下では 16K 60Hz とかいうバケモノみたいなスペックも…。

これを USB ケーブルで出せるんだからすごい!

ただし現状は「出力デバイス - ケーブル - ディスプレイ」の全てがこの最新バージョンで普及しているかというとそうではなく、まだ多くは ver 1.3~1.4 付近だと思われます。その場合だと前述したように 4K 60Hz での出力時は USB 2.0 になってしまうので注意してください。

実際にディスプレイを繋ぐときの話も少しだけ。

まずは DisplayPort でのオルタネートモードだけのディスプレイ接続でも十分実用に耐えうると知っておきましょう。

まずはこのように「USB Type-C ケーブル 1 本でディスプレイへ映像出力できる」という図式が基本形です。

このとき、当然ですが「ディスプレイ側の受けの端子は Type-C ではなくて DisplayPort でも OK」です。

「Type-C - DisplayPort」のケーブル例。

また、USB PD にも対応しているならディスプレイ側から PC への給電も行われます。

給電方向については、「コンセントに挿していない方が電力をもらう」と理解しておくと良いでしょう。弱い方が助けてもらえるわけですね。

なので、「モバイルディスプレイ」などと呼ばれるコンセントに挿さないタイプのディスプレイに USB PD で PC と繋いだ場合、当然 PC から電力(と映像)を受け取ることになります。

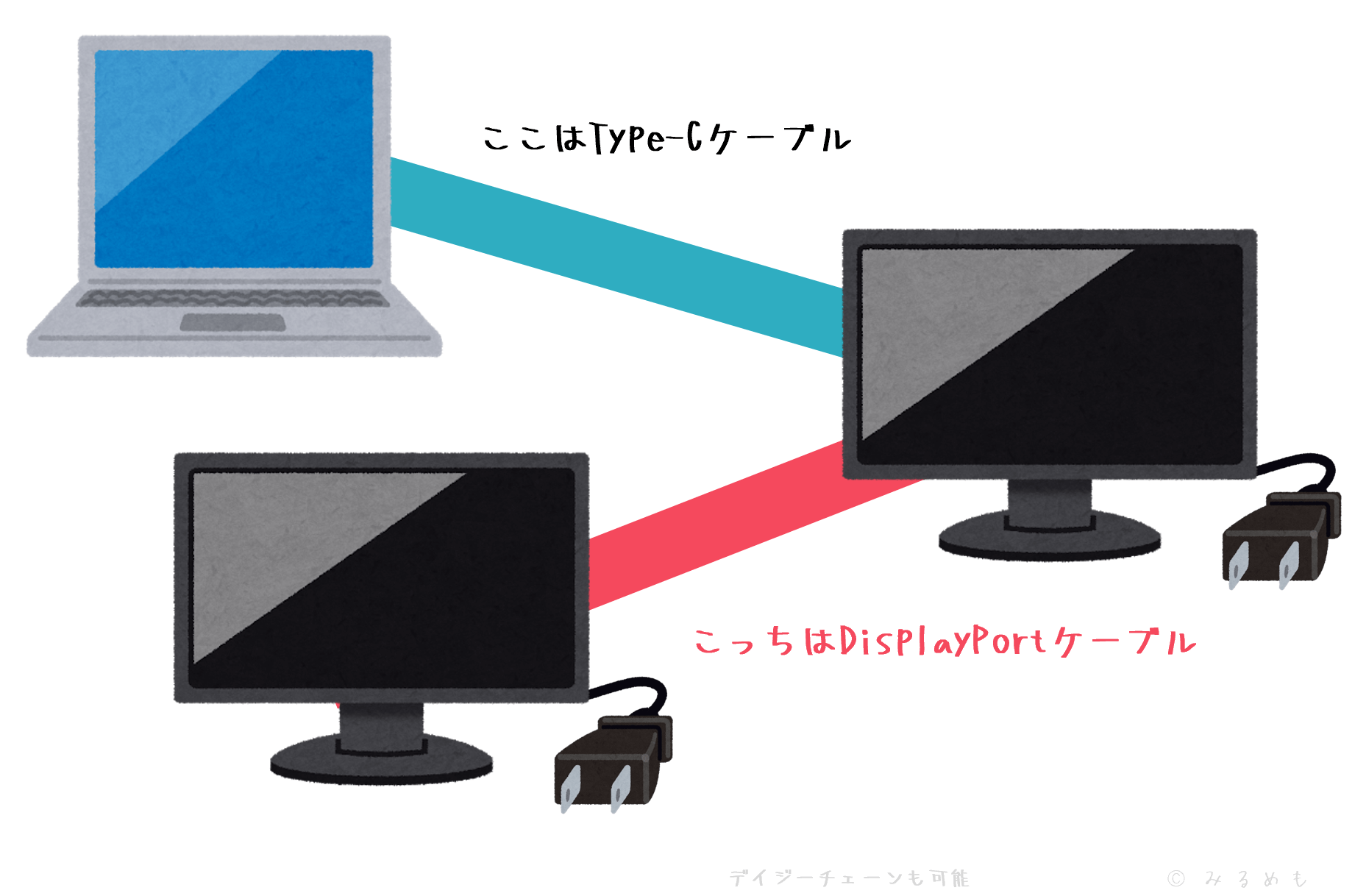

また、これも USB PD 対応に限りますが、Type-C で接続したディスプレイからさらに接続する「デイジーチェーン」(数珠つなぎ)も可能です。2台目以降は Type-C ケーブルではなく DisplayPort ケーブルを使います。

この場合は出力される映像スペックはフルHD(1920x1080)に留まることに注意。

デイジーチェーンの良いところは「PC 側の使用端子が1つで済む」というところ。Mac をお使いの方や、Windows でも流行りのモバイルノートなどを使いこなす場合はぜひ利用してみたいですね。

映像:HDMI

| 仕様公表 | 2016年9月 |

| 対応バージョン | HDMI 1.4 |

| 関連アイコン | |

| 仕様書/プレスリリース | www.hdmi.org |

映像を扱う信号といえば最も身近なのは HDMI ですよね。

しかしオルタネートモードでは DisplayPort に比べるとやや陰りぎみ。実利用上では DisplayPort と映像スペック的な差はほぼないものの、HDMI 2.0 はサポートされていないので 4K 出力の場合リフレッシュレートは 30Hz になってしまうというのは覚えておくべきかもしれません。

そして何より問題なのは USB 通信と同時利用できないことでしょう。

おそらくこれが決定的な要因となり、オルタネートモードでの主役の座は完全に DisplayPort に奪われています。

HDMI も DisplayPort と同じく、「Type-C - HDMI」というケーブルによってもダイレクト接続が可能です。端子さえ合えばこれと同じことが可能なので、例えば Android スマートフォンからの映像はそのままディスプレイ上にミラーリングできます。

画面の縦横も同期して反映されます。

挿すだけでこのように映像出力されるという感じ。

僕の端末(Galaxy)は1つの機能として「USB 経由で映像が出力された場合、専用のデスクトップライクな UI になる」という機能もありますー!

オルタネートモード自体では使わないものの、Type-C と HDMI の変換は持っておくと何かと役に立つシーンが多いので個人的にはおすすめ。

HDMI ケーブル自体は「オス - オス」が主流なので、それを流用できる上記のような「Type-C オス - HDMI メス」がいい感じです。

映像:MHL

| 仕様公表 | 2014年11月 |

| 対応バージョン | MHL 1.0以降+superMHL |

| 関連アイコン | 特になし |

| 仕様書/プレスリリース | www.mhltech.org |

HDMI の弟分的存在の MHL。ややマイナーです。

最初に策定された MHL 1.0で 定義されたコネクタはこいつでした。

どこかで見たことがありますね。そう、USB Micro-B でs…。あれ、確かに端子の形は同じだけど、なんか雰囲気がちょっと違いますね。

実は、MHL は「USB Micro-B の端子形状と互換性を保ちながら使えるようにした」ということなんです。ケーブル界隈ではたまに起きるイベントですね(後述しますが Thunderbolt 系も同じです)。

つまり「MHL の仕様に対応した出力が可能なら、一般的なスマートフォン(Android)から映像を手軽に出力できた」はずでした。

しかし

- なまじ端子の形が同じなため、「そもそも USB 端子から映像出力ができる」ということに気付かれにくかった

- スマートフォンの仕様の分かりやすいところに「MHL 対応」などと書いてあることが少なく、その端末が対応しているのかどうか非常に分かりにくかった

- MHL という規格自体の知名度が上がらなかった

などの理由により、イマイチ使われませんでした。そうこうしているうちに 2.0 の Micro-B 端子も淘汰され、同時にお蔵入りに…。

USB の規格や端子についての変遷などは下記の記事を参照ください。それぞれ分かりやすく一覧化した表なども掲載しています。

という MHL なので、オルタネートモードでも弱いポジションかと思いきや地味に 4K/30Hz までは対応です。HDMI とは違って USB の通信を阻害しない(しかも USB 3.0/ 3.1 利用 OK)のでHDMI より勝っている印象ですね。

さらに後継規格となった「superMHL」にも対応。

この superMHL はもともと Type-C コネクタを採用していますが、オルタネートモードでも使えます。なんとこちらは 8K/120Hz での出力も可能。やりますね。

でもね、なんでか流行んないんですよね…。頑張ってほしい…。

汎用:Thunderbolt

| 仕様公表 | 2015年6月 |

| 対応バージョン | Thunderbolt 3以降 |

| 関連アイコン | |

| 仕様書/プレスリリース | thunderbolttechnology.net |

DisplayPort と並ぶオルタネートモードの主役はこれですね。規格自体のカテゴリは「Thunderbolt」ですが、実質的に「Thunderbolt 3」オンリーだと思って OK です。

オルタネートモードで有効利用できる通信レーンの全てを Thunderbolt 3 にあてられる関係上、出せるスペックも破格です。

通信の速度は実に 40G[bps]。「速い速い」と言われていた USB Type-C 3.1 の速度が 10G[bps] なので、なんとその4倍にもなります。実測値は別ですけど

もちろんそれでいながら USB 3.1 の通信も同時利用可能です。はい最強。

上の図では USB 3.x 用のラインは埋まっちゃってますが、Thunderbolt 3 の中に USB 3.1 の通信を含ますことができるから問題ないんです!

その他できることとして、

- USB PD と同パワー(100W)での給電

- Type-C と DisplayPort でのデイジーチェーン(数珠つなぎ)時はフルHD(1920x1080)しか対応していなかったが、Thunderbolt 3 なら 4K で映像出力できる

- PCI エクスプレスでグラフィックボードや HDD とも接続

などがあります。うーんすごいですね。

ただし、Thunderbolt 3 利用のためには

- 出力側のデバイス

- ケーブル

- 入力側のデバイス

が全て Thunderbolt 3規格に対応している必要があります。おなじみの構図ですね。

対応されているか確認するには、端子付近に以下のようなアイコンがあるかを確認してみてください。

![]()

オルタネートモードの Thunderbolt 3 に限らず、USB まわりに関する端子付近のラベル表示はちゃんと義務化されていないものが多いので確かな判断が難しいのが実情です(USB 3.0/3.1 の青色の件などもそうです)。

でも Thunderbolt 3 は上図のようなアイコンが見つけられなければ基本未対応だと判断して良いレベルな気はします。

特にやっかいなのはケーブルで、「Thunderbolt 3 対応」と銘打たれていてもそれが最速の 40G[bps] を出せるかは全くの別問題です。

最高スペックを楽しむためには、前述したように「アクティブケーブルか、パッシブケーブルの 1m 未満」でないといけません。

安くても 1,500 円を切るものは「正式対応か怪しい」と疑ったほうが良いでしょう。

上記は Thunderbolt 3 で 40G[bps] を出せるケーブルの一例。さっきとは違いアクティブケーブルではないパターンです。

ちなみについこの間(2020年1月)に Thunderbolt 4 というのも発表されています。内容は USB4 のサポートということらしいです(端子変わらず)。CES でプレスリリースがあったくらいで、詳しくは僕もまだよく知りません。

その他:VirtualLink

| 仕様公表 | 2017年7月 |

| 対応バージョン | VirtualLink 1.0 |

| 関連アイコン | 特になし |

| 仕様書/プレスリリース | VirtualLink Consortium |

最後はちょっと特殊です。

VR 向けの通信規格で、「VR ヘッドセットと P Cを USB Type-C ケーブル1本で全て賄っちゃおう!」という背景のもと生まれたものです。

しかし、これ自体が独自でいろいろなインターフェースを持っているわけではなく、あくまでもこれまでのオルタネートモードで登場した規格の寄せ集めみたいな感じです。

使うのは

- 映像用 :DisplayPort 1.3 x 4レーン

- データ用:USB 3.1

- 電源用 :27W(おそらく USB PD ではない)

という感じ。現状はこれ以上の仕様は詳細不明という感じでした。

寄せ集めというとちょっと聞こえは悪いですが、実際にはいい感じにまとめあげるための規格策定は行われている模様。

なお完全に僕の予想ですが、少し前に Oculus が Oculus Quest 向けに発表した Oculus Link はこの VirtualLink の仕様を利用したものではないかと思っています。

※このあたりの商標はいまは全て Meta ですね

VirtualLink 規格の利用を中止する事例もあるようですが、見たところ Oculus は見事製品化までこぎつけたようです。本当に VirtualLink に則っているかは不明ですけど(なぜか技術詳細が公表されていない)。

妙に気になるのは、Oculus は Oculus Link 利用時には自社で同梱するケーブルを推奨しているものの、これがなんと 10,000 円もするらしいというところ。しかも Anker の USB 3.0 ケーブルでも動作したという報告もあるのでなんだかよく分からない…。

これ が実際に動作確認された Type-C ケーブル。見た感じ普通の Type-C/3.0 なので、たしかにオルタネートモードはちゃんと動きそうではあります(長さは VR プレイに向いていない点にだけは注意)。

さて、これで「Type-C のオルタネートモード」の説明が終わりました!

この記事の中でも一番複雑かな?と思われた部分ですが、このあとの内容と併せて少しずつ理解していってみてください。

次からは、みなさんまだこんがらがっていると思われる「Type-C と Thunderbolt 3 って結局なにがどうなってんのよ?」についてですよ~。

ここが分かれば Thunderbolt 3 含めた Type-C の理解は完璧なはず!

3.Type-C と Thunderbolt 3 の関係について

というわけで Type-C に関する解説の第三段階は「Type-C と Thunderbolt 3 の関係について」です。

- Type-C の概要はとりあえず分かった

- オルタネートモードの1つに Thunderbolt 3 というものがあるのも分かった

というみなさんの状態を前提にして進めていけるようにします。

以下4段階に渡る説明に分けました。

1.まずは「元々別の規格、別の端子である」と理解しよう

一番最初にちゃんと整理すべきは

Type-C も Thunderbolt 3 も元々別のもの同士だし、それぞれでの端子が存在する

という前提。

語弊がありそうなので一応明確化しておきますが、

- Type-C → 「USB」という規格が持つ端子のひとつ

- Thunderbolt 3 → 「Thunderbolt」という規格のバージョンのひとつ

ですね。

では次。そうなると、「じゃあ Thunderbolt 3 の端子はどんなやつなの?」という疑問が浮かびますね。答えはこう。

「Type-C です。」

…。

げんなりするのはちょっと待ってください。笑

ゆっくり理解していきましょう。

まず、「Thunderbolt」という規格そのものがありました。

これは Ver.1 から始まり、版を重ねて Ver.3 まで来てます(4 は今は無視)。

Ver.1 と Ver.2 までは、「Mini DisplayPort」という端子を採用していました。

こんなやつ。

この「◯◯の端子を採用」とは、既に存在する端子と同形状のものを用意することで、互換性を持たせたり製造のハードルを下げさせたりする意図があります。

単純に1つのコネクタで2つ以上の役割を持たすことができるというメリットもあるでしょう。さっきの「MHL = Micro-B」もこれでしたね。

それと同じことが、今度は Ver.3(Thunderbolt 3 のこと)で「Type-C」端子の採用として起きました。

「Thunderbolt 3 という規格はオリジナルのものだけど、端子だけはこれから普及していくであろう Type-C と同じ形にしようね」としたということです。

注意してほしいのは、まだ僕はオルタネートモードの話は全くしていないという点。今はただ「Thunderbolt 3 の端子はたまたま Type-C 端子を採用しているよ」と言っているだけです。

だいぶクリアになってきましたね。そしたら次は視点を Thunderbolt 3 に移します。

2.Thunderbolt 3 視点での仕様もちゃんとある

Thunderbolt 3 という規格が Type-C 端子を採用していることは分かりましたが、じゃあ Thunderbolt 3 自体はそもそもどんな規格なんでしょう?

Thunderbolt 3 側がどういう仕様を持っているか、1つの表にまとめてみました。

| 通信プロトコル | Thunderbolt PCI Express 3.0 DisplayPort 1.4 USB |

| 最大転送速度 | 40G[bps] |

| 給電能力 | 15[W](通常) 100[W](USB-PD時) |

| 端子形状 | USB Type-C |

わりとシンプル。

しかし、下3行はいいとしても一番上の行の「通信プロトコル」はちょっと説明が要りそうです。

| 通信プロトコル | Thunderbolt PCI Express 3.0 DisplayPort 1.4 USB |

| 最大転送速度 | 40G[bps] |

| 給電能力 | 15[W](通常) 100[W](USB-PD時) |

| 端子形状 | USB Type-C |

要点は以下3つ。

- Thunderbolt という信号自体がちゃんと存在する

- Thunderbolt 3 が持っている仕様の中にも DisplayPort が存在する

- Thunderbolt 3 としても USB を扱える

通信プロトコルについて①:「Thunderbolt」という信号自体がある

Thunderbolt はもともと「汎用シリアルバス」という USB と同じジャンルの通信規格です。

「発信する側と受け取る側がちゃんと連絡を取り合えればどんな内容の信号でも流せるよ!」というもの。USB 端子を使った機器が山ほどあるのと一緒で、Thunderbolt でも同じようなイメージで使える感じです。

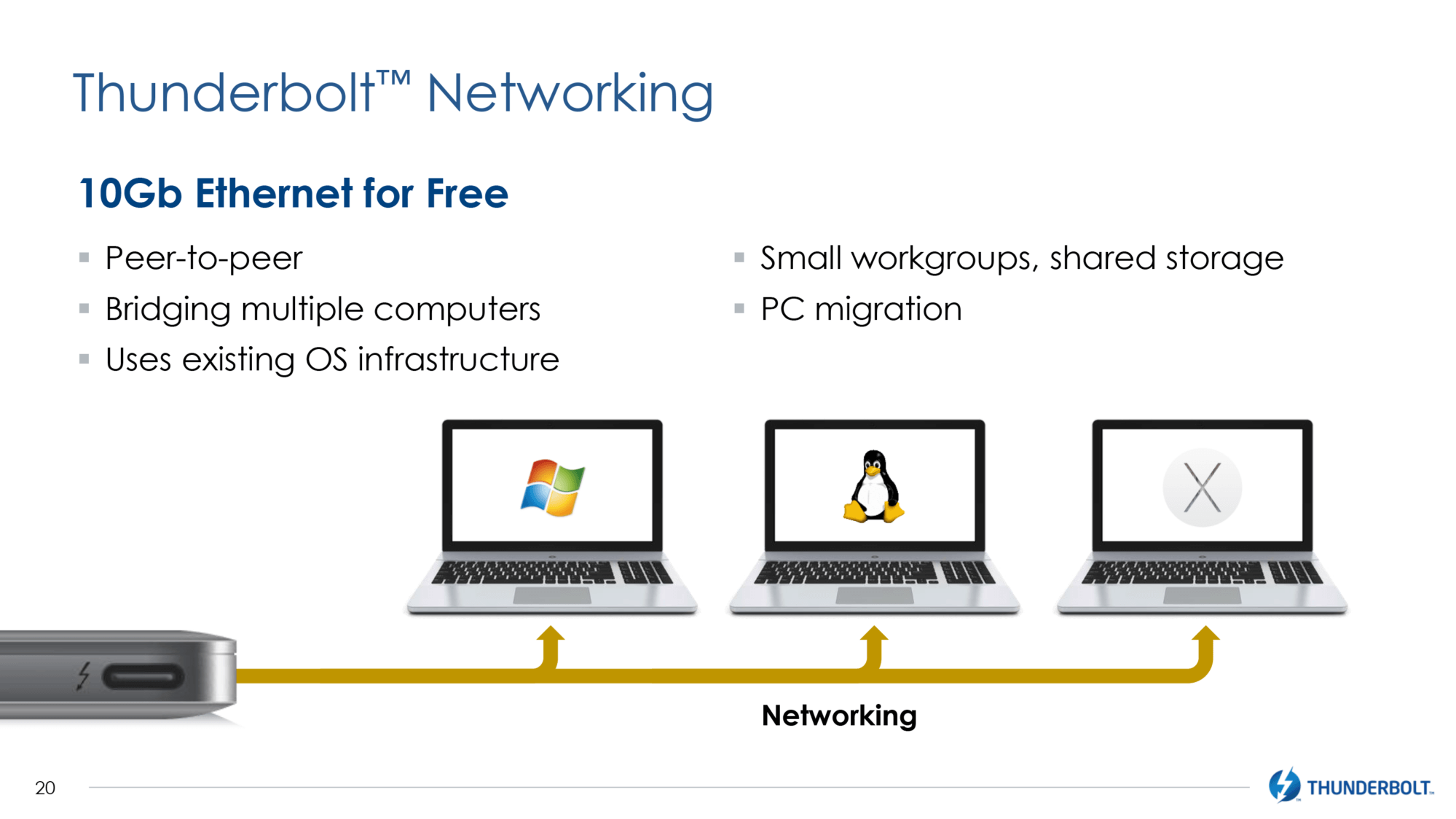

例えば Thunderbolt の信号を使ったものの代表例として「Thunderbolt Networking」というものがあります。

Mac での接続はもちろん、Windows でも OK。

Thunderbolt 3 同士でダイレクトに繋ぎ合ったマシン同士が TCP/IP 接続される、というイメージですね。いわば LAN ケーブルのような役割を担います。

10GBASE-T に対応した接続になるため、転送速度の理論値は 10G[bps]。しかも「まさかそんな出ないやろ」と思いきや、実速度で 8G~10G[bps] を叩き出している結果もありました。

このように、「Thunderbolt 自体もちゃんと独自の役割がある」というイメージが持てると Type-C との関連も理解しやすくなるでしょう。

通信プロトコルについて②:Thunderbolt 3 でも DisplayPort が使える

Type-C のオルタネートモードでも DisplayPort が利用できるのは既に書いた通りですが、なんと Thunderbolt 3 自体も DisplayPort での接続機能を内包しています。該当バージョンは 1.4。

Thunderbolt 3 での DisplayPort 通信を「Type-C のオルタネートモードとしての DisplayPort です」と説明しているサイトをいくつか見かけたのですが、厳密にはこれは間違いです。

Thunderbolt 3 の通信が可能なケーブルでは、そのコントローラ内にそもそも DisplayPort の信号を受ける準備があります(ソース)。

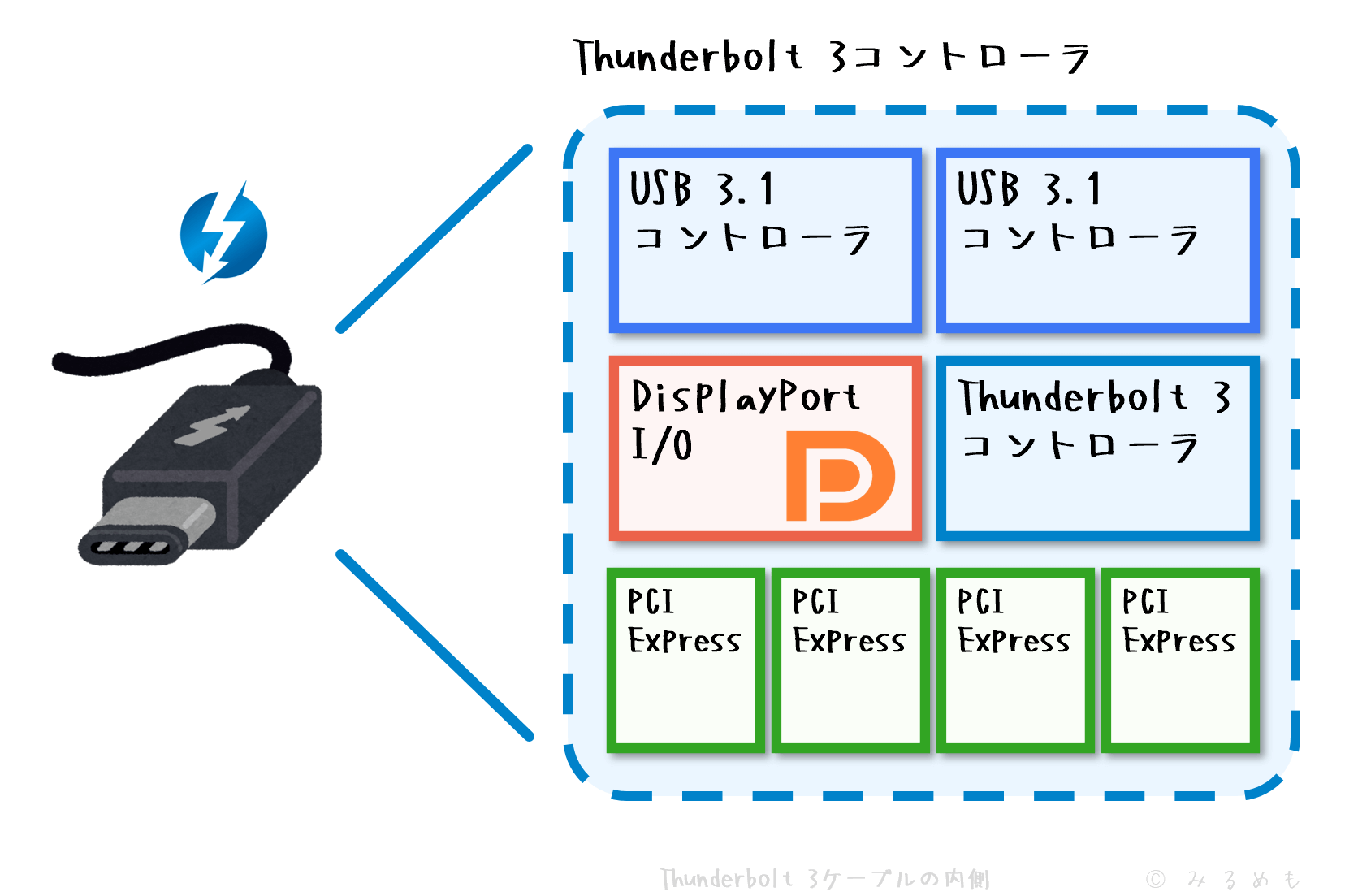

Thunderbolt 3 の中にあるコントローラが色々な信号を上手く切り替えながらデータの送受信を行っています。ちなみに現在の Thunderbolt 3 コントローラの名前は「Titan Ridge」という名称(バージョン)です。詳しくはこちら。

ただし実際に即した表現をするなら、Thunderbolt 3 に対応した Type-C 端子なら DisplayPort が 100% 使えるなどの方が直感的で覚えやすいかも。

(この事実が先行して厳密には違った理解へと繋がってしまっているんですね)

通信プロトコルについて③:Thunderbolt 3 は USB 3.1 も内包している

要点3つめ。

実は Thunderbolt 3 内で USB 通信自体がサポートされています。さっきのイラストでも USB 3.1 のコントローラが含まれていましたよね。

この仕様があるからこそ、Type-C のオルタネートモードで Thunderbolt 3 のために高速レーンを全て使い切ってしまったとしても USB 3.1 での通信が維持できたというわけですね。

この図のこと。「USB 3.x 用」と書かれた高速レーンは全て Thunderbolt 3 に使われてしまうことになっていますが、それでも「Thunderbolt 3 自体が USB の通信機能を内包している」から問題ないわけですね。

もっと分かりやすく言い換えておきましょう。

Thunderbolt 3 は USB と完全に互換性があるので、Thunderbolt 3 専用の端子でも USB は使える

と理解しておけば万事オッケーですね!

以上の3つが「Thunderbolt 3 側にもちゃんと仕様があるんだよ」というところの説明でした。

次は Thunderbolt 3 と Type-C の実際の関係に迫ります。

3.実際は:Thunderbolt 3 は Type-C のオルタネートモードとして動作している

ここでやっとオルタネートモードが再登場します。

これまで

- 端子としての Type-C

- 規格としての Thunderbolt 3

と、それぞれ個別に理解してきましたよね。

しかし実際はというと、Thunderbolt 3 の基本動作原理には Type-C のオルタネートモードの仕組みを使っているんです。

「なんやねん!!これまでの説明の意味ないやん!!」

という気持ちはぐっと抑えていただいて、あくまでも別々なものが、たまたまオルタネートモードという仕組みによって繋がっているだけと思ったら、なんだか前よりはスッキリしませんか?

つまり、

Thunderbolt 3 という規格・端子での接続を Type-C コネクタで策定してみた

↓

あれ、これ Type-C のオルタネートモードじゃん!

みたいなノリです。

これ以上の説明は技術的な話がメインになってしまうので、今回は踏み込まずここまでとしてみました。今の分かりやすさのままさらに説明を加えられる自信が僕にもまだないので、今回はこの辺りでご容赦ください。

結局「ケーブルと両端子が Thunderbolt 3 に対応していないと Thunderbolt 3 にオルタネートすることもできない」ということですね。当然なんですけど。

4.じゃあ Thunderbolt 3 って結局なんだったの?

まとめです。

まず Thunderbolt 3 という規格がありました。

規格の仕様はこう。

| 通信プロトコル | Thunderbolt PCI Express 3.0 DisplayPort 1.4 USB |

| 最大転送速度 | 40G[bps] |

| 給電能力 | 15[W](通常) 100[W](USB-PD時) |

| 端子形状 | USB Type-C |

端子については、

|

「Thunderbolt 3 という規格はオリジナルのものだけど、端子だけはこれから普及していくであろう Type-C にしよう」 |

ということで Type-C が採用されました。

Type-C 端子。

そして、Type-C 端子なので当然のごとくオルタネートモードが使用でき、Thunderbolt 3 という規格自体もその仕組みに則って動作することとなりました。

その結果として「Thunderbolt 3 は USB と完全に互換性がある」という状態にもなっている、ということでした。

どうでしたでしょうか。

最後はちょっと拍子抜け感があったものの、整理してみると簡単に思えませんか?

以上で Type-C にかかわるほぼ全て内容が説明できました。お疲れさまでございました。

おわりに

もう普段から身の回りに溢れまくっている Type-C 端子ですが、実はこんなに色々な要素があるとは思いもよらなかったんじゃないでしょうか。

もともと「時代の潮流に沿って色々な規格が用意され続けてきた」という背景が USB には常にあるので、それを統合しようとして登場するものもまたややこしいというアホみたいな展開が止まりません。

USB4 も同じ状態になっちゃってます。今回は解説に含んでいませんが、実は Type-C と Thunderbolt 3 どちらとも密接な関連があります(なんなら Thunderbolt 4 とも)。

とはいえ少しずつまとまってきてはいますから、もうちょっと我慢すればもっと分かりやすくなるかも…。

いずれにしても、これからしばらくは Type-C が USB 事情の中心になることは間違いないでしょうから、正しく理解しておきたいものです。

![Thunderbolt 3の最高速40G[bps]を出すためのケーブルは限られる](https://mirumi.media/Thunderbolt-3-needs-active-cable-or-passive-cabele-less-1m.png)